你在这里

研究人员利用LAMOST与TESS系统揭示食双星磁活动新特征

近期,贵州大学物理学院张立云教授团队与美国巴特勒大学韩先明教授、美国霍华德大学Prabhakar Misra教授等国际合作者,基于郭守敬望远镜(LAMOST)第十次数据发布(DR10)的超五万条食双星光谱观测数据,联合TESS卫星的高精度光变曲线,对3.2万余颗食双星的物理参数与磁活动特征进行了系统研究。该研究首次在大样本尺度上揭示了不同几何类型食双星在色球活动、恒星黑子与耀发现象上的系统差异。相关科研成果已在SCI二区《天体物理学增刊》(The Astrophysical Journal Supplement Series, ApJS)发表。该项工作的第一作者为贵州大学物理学院硕士研究生石庵忪,通讯作者为贵州大学张立云教授。

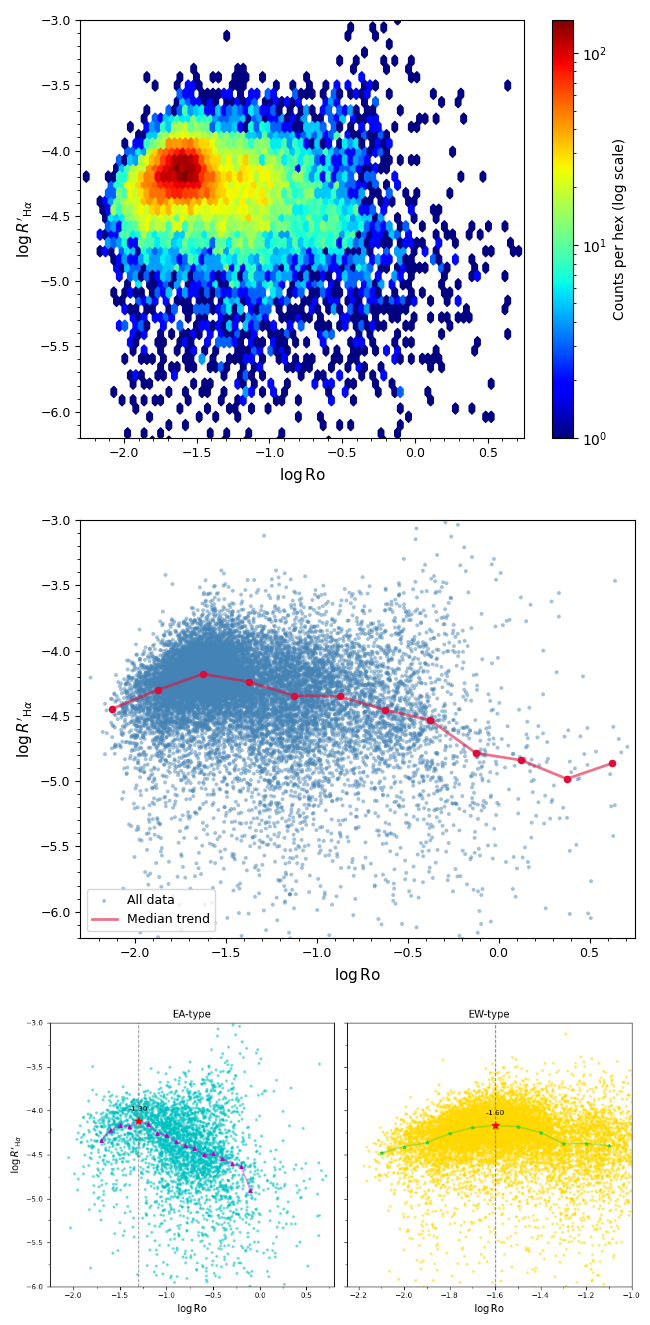

食双星是银河系中最重要的双星族群之一,由两颗恒星互相掩食形成周期性变光。它们不仅能提供恒星质量、半径与有效温度等关键参数,也是检验恒星发电机与角动量损失机制的理想实验室。本研究利用LAMOST光谱对约5200颗具有光谱观测的食双星开展了Hα色球活动分析,发现色球活动在轨道周期缩短和金属丰度降低时显著增强。分离双星EA在Rossby数logRo≈1.3时达到活动饱和,而相接双星EW因拥有公共对流包层(CCE),需更快旋转(logRo≈1.6)才能达到饱和,并在极端快速旋转时出现“超饱和”现象。这一发现表明,CCE能够扩大磁通量储库并改变磁活动的阈值。

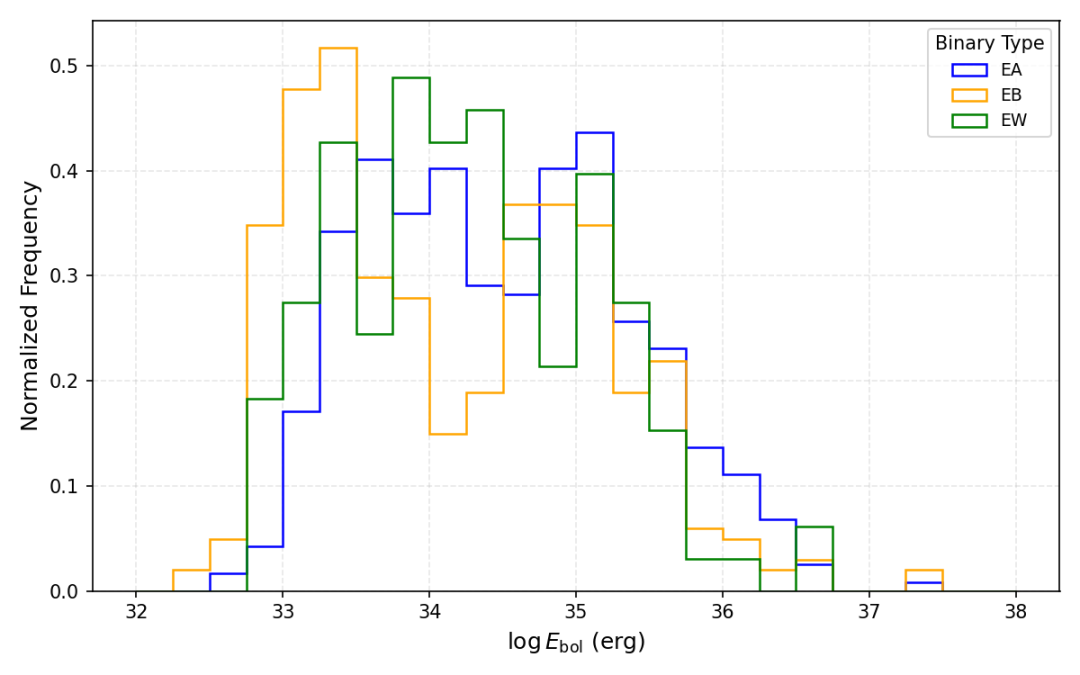

同时,团队结合TESS光变曲线分析了恒星黑子调制与耀发现象。结果显示,恒星黑子调制幅度与Hα活动紧密相关,证实了近双星强磁场的普遍存在。在耀发现象方面,共探测到1752次耀发事件,其中EA型1179次、EB型429次、EW型144次。EB系统表现出最高的平均耀发频率,而EW型虽然旋转极快,却展现出最低的耀发数量和能量,说明其特殊几何结构可能抑制大尺度磁场重联。耀发能量分布覆盖10³²–10³⁷ erg,符合磁重联释放能量的理论预期(图1)。

图1:不同类型食双星耀发能量分布对比。EA型在高能端更为突出,而EW型能量范围相对狭窄。

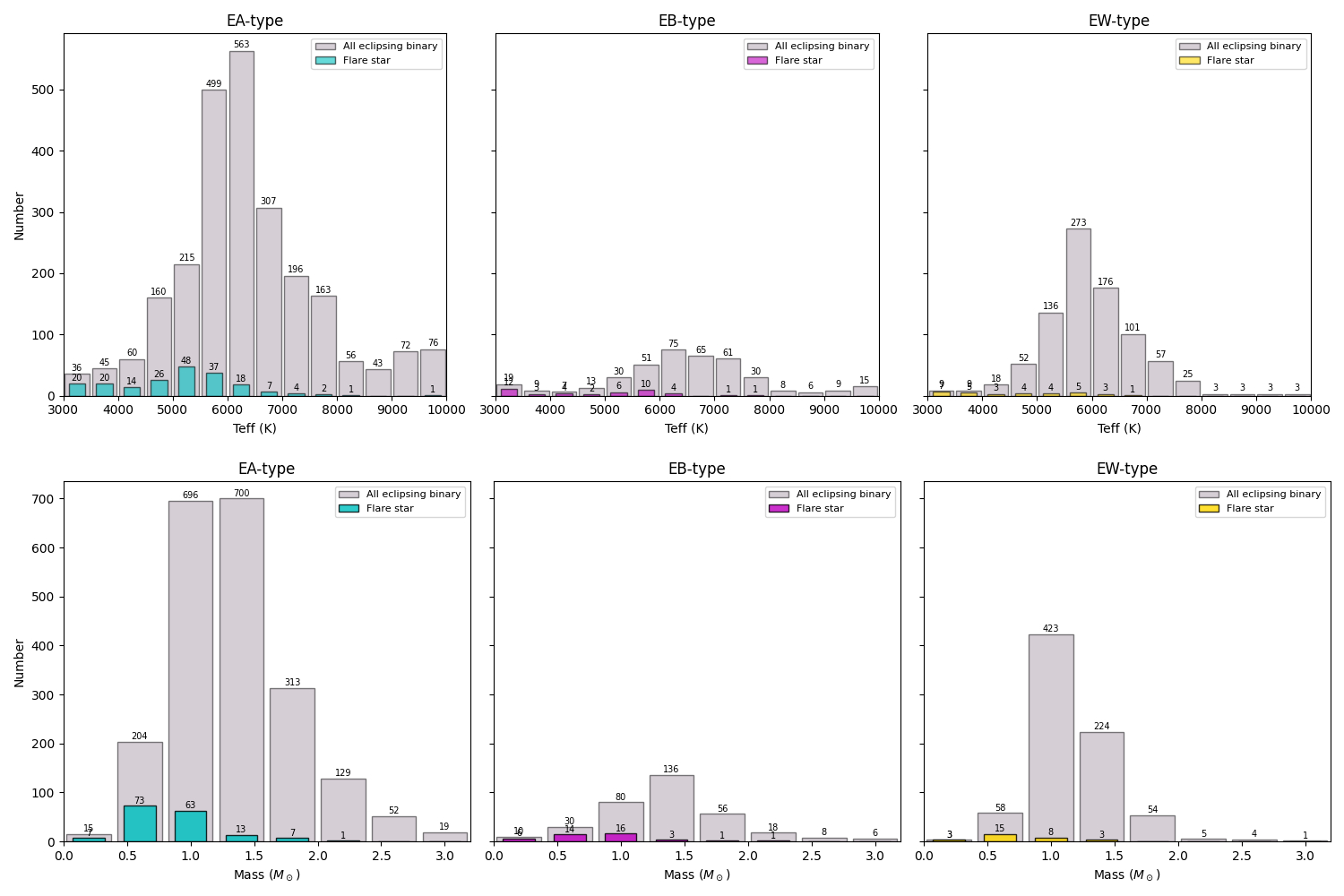

进一步分析显示,恒星黑子调制振幅与耀发能量正相关,提示黑子覆盖率与磁重联能力之间存在紧密联系。EB与EA系统在这一关系上表现更为明显,而EW系统整体偏低。研究还发现,耀发发生率在低温、低质量恒星中达到峰值,证实了冷矮星外层对流区在磁活动中的主导作用(图2)。

图2:耀发活跃恒星的有效温度分布。低温、低质量恒星的耀发检测率最高。

LAMOST与TESS的联合研究还揭示了色球活动与轨道周期、Rossby数之间的定量关系:EA型系统在logRo≈1.3达到饱和,而EW型则在logRo≈1.6达到饱和,并在极端快速旋转(Ro≲0.02)时进入超饱和状态。这一结果为修正单星的“旋转–活动”关系提供了新视角,表明双星几何结构及公共对流包层对磁活动演化具有决定性影响(图3)。

图3:不同几何类型食双星的色球活动与Rossby数关系。EW系统展现出延迟饱和与超饱和特征。

研究表明,LAMOST大规模光谱巡天与TESS高精度光变数据的结合,能够在统计意义上揭示磁活动演化规律。未来,随着LAMOST持续的低、中分辨率巡天积累,以及TESS长期监测的补充,研究团队将进一步探索磁活动随双星演化阶段的变化规律,并为理解恒星演化和类地行星宜居性提供关键观测依据。