你在这里

LAMOST助力揭秘热木星的形成机制和潮汐演化

近日,科研人员基于我国郭守敬望远镜(LAMOST)和欧洲盖亚(Gaia)等望远镜观测数据,发现热木星出现率随年龄呈现出分段衰减的规律,揭示热木星是通过多种不同时标的机制共同形成,并进一步定量分析了不同形成机制的贡献比例,同时实现了对类太阳恒星潮汐因子的精确限定。该项成果的论文于2025年 10月 31日北京时间发表于国际知名期刊《自然·天文学》。南京大学谢基伟教授为文章的通讯作者,中山大学陈迪昌副教授是文章第一作者。研究团队还包含南京大学周济林教授、中山大学马波副教授、国家天文台刘超研究员、美国夏威夷大学戴飞教授和美国印第安纳大学王松虎教授。

刷新行星认知的“热木星”

行星的探测与研究最初从太阳系的八大行星开始。太阳系内部分布着四颗较小的类地(岩质)行星,而外部则是四颗体积更大的气态巨行星和冰巨行星(见图1)。那么,为什么太阳系会呈现出这种“内小外大”的构型呢?经典的行星形成理论认为,在“雪线”之外,水汽会凝结成冰,使固体物质的密度显著增加,从而能够更快地形成足够大的固体核心,并进一步吸积大量气体,诞生出巨行星;而在雪线之内,固体物质密度较低,难以形成巨行星。

但令人震惊的是,在类太阳恒星周围首次发现的行星——飞马座51b,竟然是一颗位于水星轨道之内的巨行星。这一发现揭示了一类全新的系外行星族群:热木星。它们的大小与太阳系中的木星相近,但距离宿主恒星极近(通常不到地球与太阳距离的十分之一),因此表面温度高达上千摄氏度,被形象地称为“热木星”。热木星的发现是天文学上的一座里程碑。它不仅开拓了人类对行星系统的认知,也对基于太阳系经验建立的传统行星形成与演化理论提出了挑战。过去三十年来,天文学家已发现数百颗热木星,并进行了大量研究,但它们的形成机制与演化依然是一个既令人困惑又极具吸引力的谜题。

图1: 太阳系的“内小外大”结构与热木星的挑战。右侧为太阳系中的八大行星,而左侧为飞马座51b(第一颗被发现的热木星)。

科学难题:热木星如何形成和演化?

在形成机制上,目前主流理论认为热木星最早形成于距离中心恒星较远的雪线以外,然后通过某种机制迁移到当前离主星很近的位置。关于轨道迁移,天文学家提出了多种机制。例如,盘迁移模型:行星与原行星盘的相互作用下在数百万年内向内迁移。 再如,散射迁移模型:原行星盘消散后,行星之间轨道发生近距离交会,有的行星被向内散射形成热木星,该过程比盘迁移更迟更慢,但绝大部分在1亿年内完成。此外,还有一些长期的引力作用机制,其中一个是“长期混沌”机制。多颗行星在相互引力长期作用下的演化是“混沌”的,一些行星会被“偶然”激发到偏心率极高的轨道,从而在轨道近星点附近被恒星引起的潮汐效应“俘获”而形成热木星。该过程往往经历数千万年至数十亿年。然而,到底哪种机制在热木星的形成中起主导作用?不同机制各自贡献了多少比例?这些关键问题仍是当前研究的焦点难题。

而在热木星形成后的长期轨道演化中,热木星由于距离宿主恒星近,会受到持续的潮汐耗散作用,逐渐失去轨道角动量而向恒星不断靠近。经过足够长的时间,一些热木星甚至可能进入恒星大气,被瓦解吞噬。因此,热木星也为研究潮汐相互作用和测定恒星潮汐耗散因子(表征恒星吸收并消耗潮汐能量的效率)提供了理想的“天然实验室”。过去已有研究通过对单个热木星的长期监测以及热木星群体性质的统计分析,来探讨其潮汐演化过程。然而,目前仍缺乏具有代表性的大样本观测结果,而已测得的恒星潮汐耗散因子差异较大(可相差数个量级),且预期可观测的处在轨道衰减的热木星数量与观测不符。

新的发现:年龄演化图像同时揭示形成机制和潮汐演化

不同的机制形成热木星往往需要不同的时间,而潮汐作用的强弱(这里主要由恒星的潮汐耗散因子决定)也会影响热木星轨道衰减的速度。因此研究热木星的出现率随时间的演化规律,成为揭示其形成机制和潮汐演化的关键突破口。

研究团队在2023(PAST-5, 见文后参考文献)年曾基于一些较小的观测样本,首次揭示了热木星出现率随年龄整体衰减的趋势,并由此解决了关于热木星观测的两个长期谜题:(1)视向速度法样本和凌星法样本中热木星出现率不一致;(2)1999年哈勃空间望远镜未能在球状星团中发现热木星。本次研究在2023年成果的基础上,实现了从定性到定量、从揭示观测规律到约束理论模型的两方面深化。

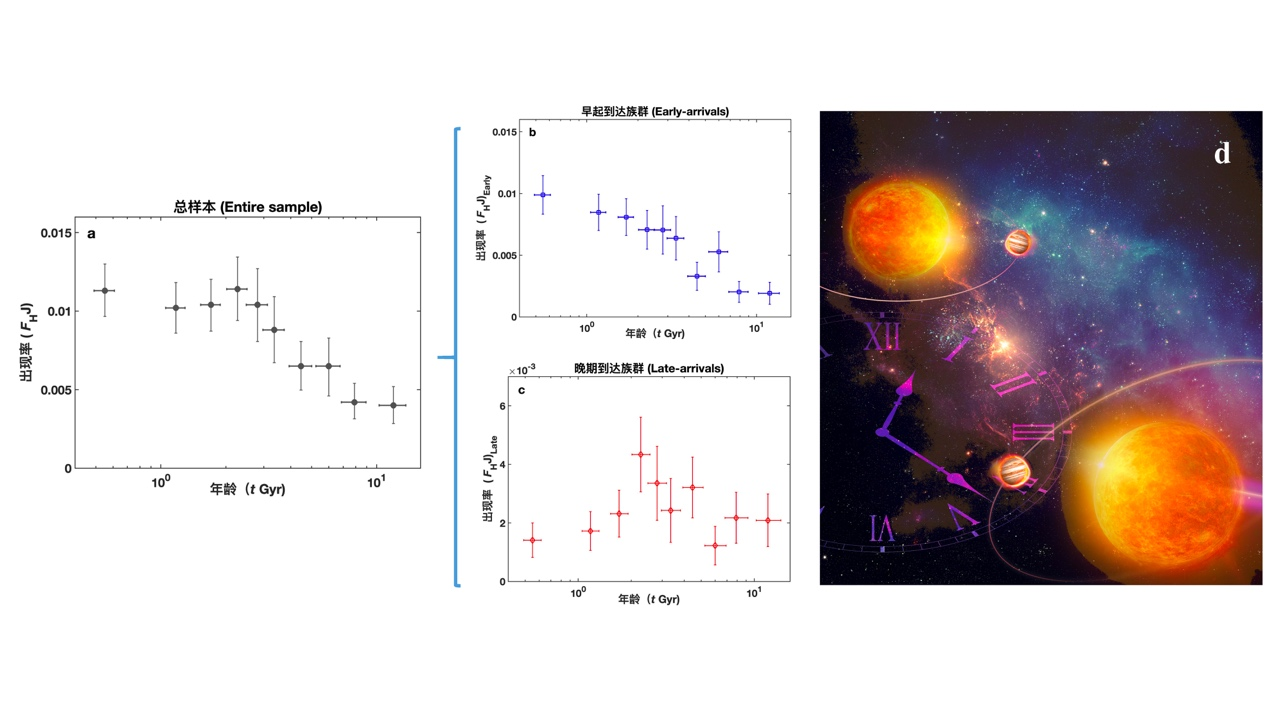

研究团队首先利用LAMOST和Gaia的观测数据,定量分析了一个更大样本中热木星出现率随恒星年龄的演化规律。结果显示,热木星的出现率不是简单的随年龄下降,而是呈现出明显的分段衰减特征:前期下降较缓,而在后期其下降速度显著加快,分段的拐点大约在年龄20亿年(见图2 a)。通过将恒星年龄与潮汐演化时标进行对比,研究团队发现,这一分段衰减规律源于热木星由两类族群共同构成:早期到达族群(在恒星形成后的数千万年内即迁移至恒星附近;见图2 b)与晚期到达族群(数千万年至数十亿年间逐步迁移;见图2 c)。两类族群共同塑造了整体出现率的演化特征,使其呈现出先缓后急的分段衰减模式。

图2: 热木星出现率分段衰减与多机制形成。总样本(a) 和早期到达族群 (b)、晚期到达族群(c)的出现率-年龄演化规律。(d)为两个族群的轨道构型示意图。

研究团队还对两类族群的化学和轨道特性进行了分析,发现晚期到达族群更倾向于出现在富金属恒星的多行星系统中,其行星公转轨道与恒星自转轨道存在明显倾角,主要分布在10°–90°之间(见图2 d)。这些特性与多行星的长期相互作用(“长期混沌”机制)导致高偏心率迁移机制的理论预期一致,支持该机制是晚期到达族群的主要形成途径。

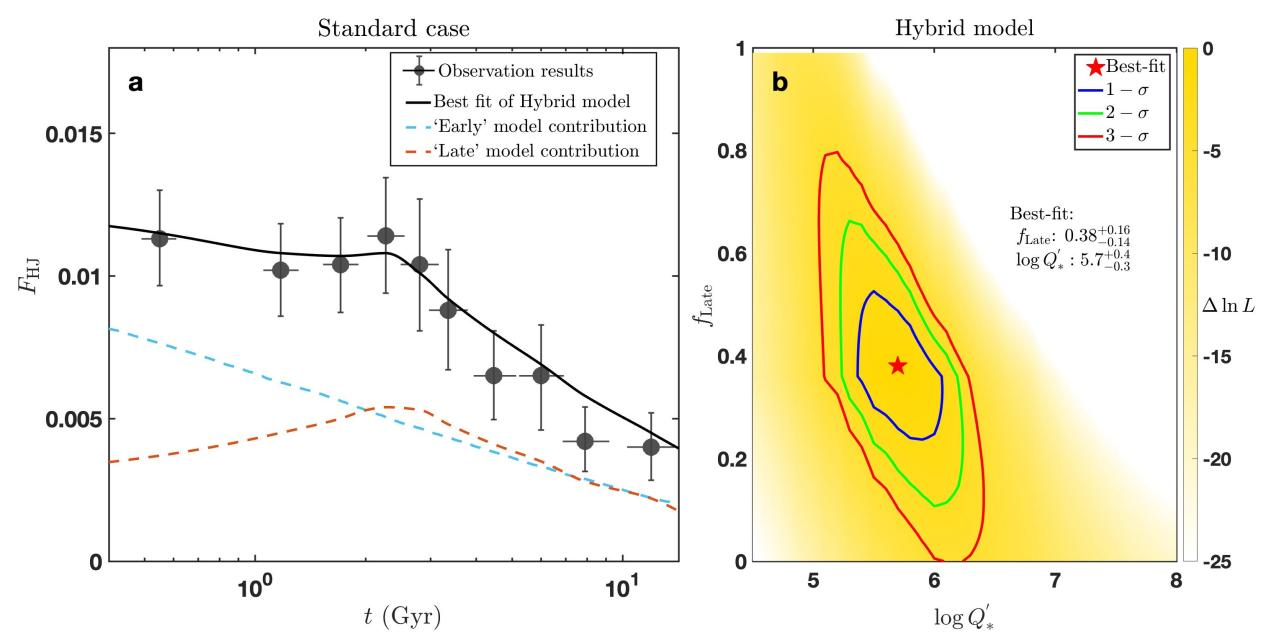

通过将观测结果与理论模型对比,研究团队进一步定量限定了热木星形成机制的贡献比率(见图3),结果表明大部分(约60%)的热木星是在早期(千万年内)到达恒星附近的,而约40%的热木星则是通过“长期混沌”机制在数千万年到数十亿年的时标上被不断输送到恒星附近。研究团队还给出了类太阳恒星的潮汐因子(Q*)限定,约为10的5.4到6.1次方。这一结果预期的可观测轨道衰减的热木星数目与观测十分一致,也为热木星的轨道衰减提供了大样本的观测证据。

图3:基于热木星出现率-年龄规律(左)给出热木星通过“长期混沌”机制形成的比例(flate)和恒星潮汐因子(logQ)的定量约束(右)。

“穿越”计划构建行星时空演化图谱

该文章是“行星的空间分布和年龄演化”(Planets Across Space and Time,英文简称为PAST,中文简称“穿越”)系列研究计划的重要突破, 是该系列成果论文的第7篇(PAST-7)。该计划旨在建立行星系统的“时空演化图谱” ,揭示驱动各种行星族群形成和演化的内在机制,以及其与银河系形成演化的深层关联。该计划依托LAMOST大样本巡天优势,构建了包含数千颗系外行星的时空数据库(PAST-1: Chen et al. 2021 ApJ; PAST-2: Chen et al. 2021 AJ),开展了各种族群行星系统的普查和统计研究 (PAST-3: Chen et al. 2022 AJ; PAST-4: Yang et al. 2023AJ)), 并在揭示热木星和极短周期行星的演化规律方面已取得了重要研究成果(PAST-5: Chen et al. 2023 PNAS; PAST-6: Tu et al. 2025 Nature Astronomy)。

该项研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金以及LAMOST重大成果培育项目的支持。

----------------------------------------

成果论文链接:

" PAST-7":Chen, D.-C.; Xie, J.-W.; Zhou, J.-L.; et al. The origin and tidal evolution of hot Jupiters constrained by a broken age–frequency relation. Nature Astronomy (2025). https://www.nature.com/articles/s41550-025-02693-6

Chen, D.-C.et al.,2025,Nature Astronomy (2025)

更多 “穿越”系列研究成果:

" PAST-1":Chen, D.-C.; Xie, J.-W.; Zhou, J.-L.; et al. Planets Across Space and Time (PAST). I. Characterizing the memberships of Galactic components and stellar ages: revisiting the kinematic methods and applying to planet host stars. ApJ.. 909, 115 (2021). https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abd5be

" PAST-2":Chen, D.-C.; Yang, J.-Y.; Xie, J.-W.; et al. Planets Across Space and Time (PAST). II. Catalog and analyses of the LAMOST-Gaia-Kepler stellar kinematic properties. AJ. 162, 100 (2021). https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ac0f08

" PAST-3":Chen, D.-C.; Xie, J.-W.; Zhou, J.-L.; et al., Planets Across Space and Time (PAST). III. Morphology of the planetary radius valley as a function of stellar age and metallicity in the Galactic context revealed by the LAMOST-Gaia-Kepler sample. AJ.. 163, 249 (2022). https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ac641f

" PAST-4":Yang, J.-Y.; Chen, D.-C.; Xie, J.-W.; et al., Planets Across Space and Time (PAST). IV. The occurrence and architecture of Kepler planetary systems as a function of kinematic age revealed by the LAMOST-Gaia-Kepler sample. AJ. 166, 243 (2023). https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad0368

" PAST-5":Chen, D.-C.; Xie, J.-W.; Zhou, J.-L.; et al. The evolution of hot Jupiters revealed by the age distribution of their host stars. PNAS. 120, e2304179120 (2023). https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2304179120

" PAST-6":Tu, P.-W.; Xie, J.-W.; Chen, D.-C.; et al., Age dependence of the occurrence and architecture of ultra-short-period planet systems. Nature Astronomy (2025). https://www.nature.com/articles/s41550-025-02539-1